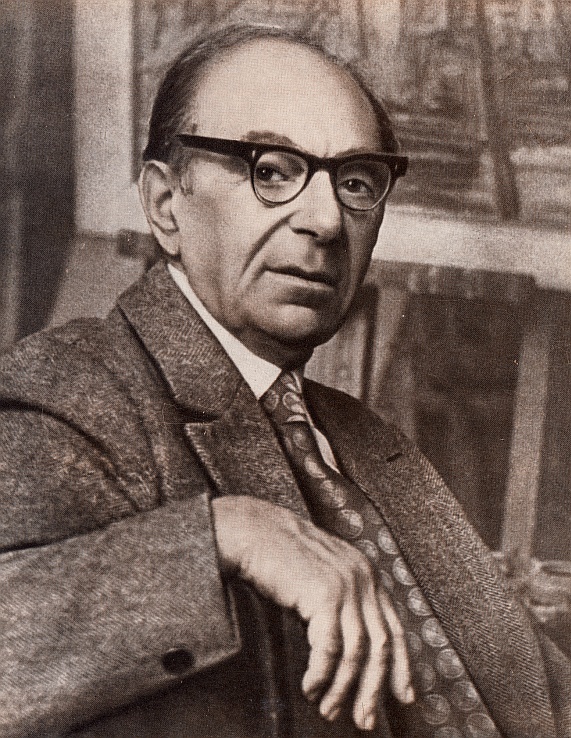

Лабас Александр Аркадьевич

Александр Лабас, художник, который полной грудью вдохнул ветер перемен начала XX века. «Ровесник века», именно так, называют рожденного в 1900 году живописца во многих изданиях, посвященных его творчеству. Александр Аркадьевич Лабас действительно появился на свет в эпоху масштабных перемен своего отечества: модернизм в культуре и искусстве, индустриализация в промышленности и устроительство нового государства. Все эти явления не могли не повлиять на становление художественной манеры. Особенная чувствительность к переменам века, свойственная Лабасу, стала основой его ярких и новаторских работ.

\

\

Лабас Александр Аркадьевич

Первые уроки рисования Александр получил в Смоленске на частных занятиях по рисунку и живописи в художественной студии В.И. Мушкетова.[1] С раннего возраста мальчик проявлял таланты человека творческого с особенным вниманием к прекрасному. Отец художника рано заметил проявляющиеся таланты сына и искренне его поддерживал. Когда семья Лабасов переехала в Москву, молодой человек стал студентом, еще Императорского, Строгановского художественно-промышленное училища. Именно там, он встречает революцию и гражданскую войну.

Модернизм начала ХХ века, отрицает все прежние формы искусства, в том числе станковую живопись. В среде супрематизма, конструктивизма и многих других направлений того времени, считалось, что искусство в классическом виде отжило свой век. Благодаря революции и становлению нового советского государства, идея значимости создания новых форм искусства для народа вставала особенно остро. Однако, в отличии от основного эшелона авангардных художников, Лабас знал и верил в необходимость существования станковой живописи, считал, что именно картина способна передать реальность и радикальные изменения жизни человека XX века.

«Мы были уверены, что в наше время станковая живопись нужна, она должна стать открытием – она будет говорить о современной жизни, о том новом, что у нас рождается.» [2]

Во время Первой мировой войны Лабас уходит добровольцем на фронт. Там его назначают художником-оформителем при Политуправлении 3-й армии Восточного фронта. В тот период художник беспрерывно работает над декорациями для походных театров, росписями поездов, плакатами. На одном из таких плакатов художник впервые изображает «Акулу империализма».

«На плакате показано, как нужно ударить, чтобы быстрее уничтожить интервентов. „Акулу империализма" на плакате сочинил я.»[3]

Позже, именно этот сюжет окажется в брошюре, в которой будет обрушена критика на художников-формалистов.[4] Работа А.А. Лабаса «Акула империализма. Эскиз панно» 1932 года располагается в экспозиции Картинной галереи Псковского музея-заповедника. На серо-голубом небесном фоне парит футуристическая воздушная машина, символизирующая «империалистическую акулу». В ответ на потенциальную угрозу активированы оборонительные системы: механизированные машины, аэростаты, морские суда и авиационные аппараты. В этой работе художник стремится передать дух бурного времени, его стремительные ритмы. Особенно ярко это проявляется через использование раскрепощенной техники живописи, отражающей стремление человечества к свободе, покорению воздушного пространства и освоению космоса. Темы индустриализации, войны и революции для Александра Лабаса стали символами разрушения старого мира и одновременно открыли новые горизонты для художественного поиска.

А. Лабас, Акула империализма. Эскиз панно. 1932 г. Собрание Псковского музея-заповедника

После окончания войны Лабас поступил во ВХУТЕМАС, Высшие государственные художественно-технические мастерские. Это учебное заведение стало настоящей кузницей авангардистских идей, где студенты могли свободно развивать свои таланты. Лабас оказался в центре творческой жизни, впитывая в себя передовые идеи искусства своего времени. Использование классических форм живописи не мешало его увлеченности техническим прогрессом. Любознательный и вдохновленный молодой человек один из первых использовал возможность полететь на самолете. И несмотря на то, что за один полет самолет падал дважды, Александр сохранил свою любовь к полетам и эстетике воздухоплавательных машин.[5]

Лабас активно участвовал в деятельности Общества станковистов (ОСТ), которое возникло в Москве в конце 1920-х годов. Это было объединение молодых художников, стремившихся к созданию нового, современного искусства, свободного от академизма и условностей.

Остовцы ставили перед собой амбициозную цель — создать новое искусство, соответствующее духу времени. Члены общества стремились объединить живопись с жизнью, привнести в нее элементы индустриализации и урбанизации. Среди участников ОСТ были такие мастера, как Александр Дейнека, Давид Штеренберг, Юрий Пименов и другие.[6]

Участие в ОСТ дало художнику возможность взаимодействовать с единомышленниками и развивать свои идеи в контексте общего движения советского авангарда. Как и многие остовцы, Лабас верил, что искусство должно служить людям и отображать реальную жизнь. В его работах часто изображается трудовая деятельность, строительные процессы, транспорт и повседневная жизнь обычных людей. Именно это делало его творчество значимым и востребованным.

Общество станковистов просуществовало недолго — оно прекратило свое существование в 1932 году, когда советская власть начала ужесточать контроль над культурной сферой.

Однако в последующие годы Александр Лабас часто обращался к тематике городской жизни, индустриализации и транспорта, передавая энергию и ритм современной эпохи. Художник много экспериментировал с различными материалами и техниками. Он использовал разнообразные фактуры, сочетания цвета и линий, создавая произведения, с ощущением динамики и энергии. Эти смелые эксперименты позволили раздвинуть границы традиционной живописи и сделать её более современной. Например, художник впервые показал человека в кабине самолета и дирижабля.

Тема соединения человеческого и технического в работах Александра Аркадьевича Лабаса накалена до предела и составляет основу его творческого метода. Его живопись стала ярким примером гармоничного сочетания искусства с идеями прогресса и технического развития.

1. Алексеева О., Антипова Р., Салтан Н Русское изобразительное искусство XVIII–начала XXI века из собрания Псковского музея-заповедника. Альбом-каталог.., 2022. – 254 с.

2. Воронина О. Ю. Кинофикация живописи 1920-х годов. Опыт художников Общества станковистов // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 8. / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2018.— С. 383—395.

3. Лабас А. Воспоминания. СПБ.: Palace Edition, 2004. – 25 с.

4. Лабас А. Воспоминания. СПБ.: Palace Edition, 2004. – 27 с.

5. Лабас А. Воспоминания. СПБ.: Palace Edition, 2004. 39-41 c.

6. Семенова Н.Ю. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Лабас. / Наталия Семенова. — Москва : Молодая гвардия, 2013. — 127 с.

Ночь музеев 2025 в Псковском музее

Ночь музеев 2025 в Псковском музее