Псковичи – участники партизанского движения. Часть вторая

Псковский музей-заповедник запускает новый виртуальный проект «Псковичи – участники партизанского движения». В нем мы будем знакомить вас с подвигами партизан и подпольщиков, сражавшихся с врагом на временно оккупированных территориях Ленинградской и Калининской областей РСФСР, а также Эстонской и Латвийской ССР.

Освещая документы и личные вещи участников Движения Сопротивления, хранящиеся в фондах Псковского музея-заповедника и нескольких государственных архивов, мы расскажем вам о боевом пути командиров и комиссаров партизанских бригад, работников органов государственной безопасности, командиров отрядов и рядовых бойцов, сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной войны.

Первая часть здесь: https://museumpskov.ru/page/pskovpartisans_1

История восьмая. Михаил Леонидович Воскресенский – начальник политотдела 3-й Ленинградской партизанской бригады

Михаил Леонидович Воскресенский родился 19 ноября 1913 года в с. Глазово

Сонинского района Тверской области. С 1930 по 1938 год трудился учителем

в школах Калининской области. В 1938 году был призван в ряды

Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В январе 1941 года стал вступил в

партию. Великая Отечественная война застала М. И. Воскресенского в

составе 429-го гаубично-артиллерийского полка. Вместе со своей частью он

отступал к старой государственной границе, затем присоединился к бойцам

партизанского отряда имени В. Чкалова, действовавшим в Невельском

районе. Вскоре красноармеец Воскресенский стал начальником политотдела

2-й особой партизанской бригады. Помимо выполнения своих прямых

обязанностей неоднократно участвовал в боях. «Находясь

в истребительном отряде, несколько раз ходил в ответственную разведку,

проникал в расположение немецких гарнизонов и приносил ценные сведения о

противнике».

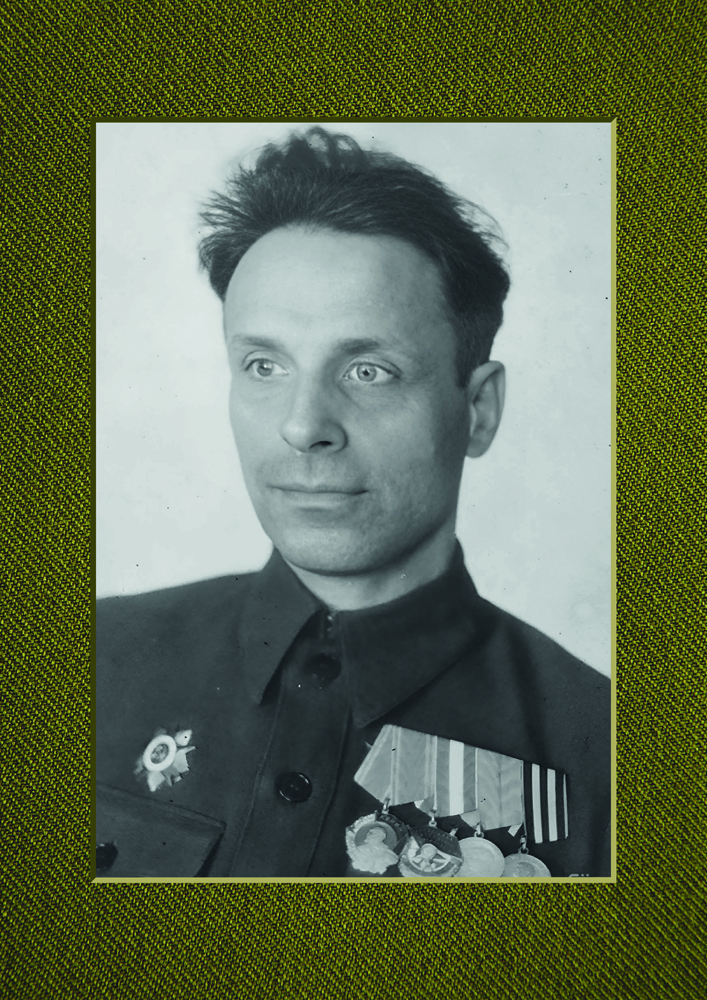

Начальник политотдела 3-й бригады М. Л. Воскресенский, фотография, 1941-1944 гг.

Летом 1942 года на базе 2-й особой партизанской бригады была создана 3-я партизанская бригада, которую возглавил Александр Викторович Герман. Начальником политотдела бригады стал политрук Воскресенский. Этих двух людей связывала настоящая дружба. Вот что Михаил Леонидович напишет впоследствии о своем командире: «Да, Герман был храбр, но его храбрость основывалась на мудрости зрелого воина. Он всегда тщательно и весьма осмотрительно готовился к боевым операциям – будь то налет на охрану небольшого железнодорожного моста или сражение с целой карательной экспедицией. Решительности и хладнокровию Германа в бою могли позавидовать командиры самых высоких рангов». Именно Михаил Воскресенский давал рекомендацию в партию Александру Герману и десяткам бойцам 2-й и 3-й партизанских бригад. В рекомендации командиру он в частности написал: «…Командир с большой силой воли, энергичный, умело руководит боевыми операциями…» Когда осенью 1941 года 2-я Особая уходила в рейд, в ее рядах насчитывалось восемнадцать членов и тринадцать кандидатов ВКП(б). Весной 1942 года каждый шестой боец бригады был коммунистом.

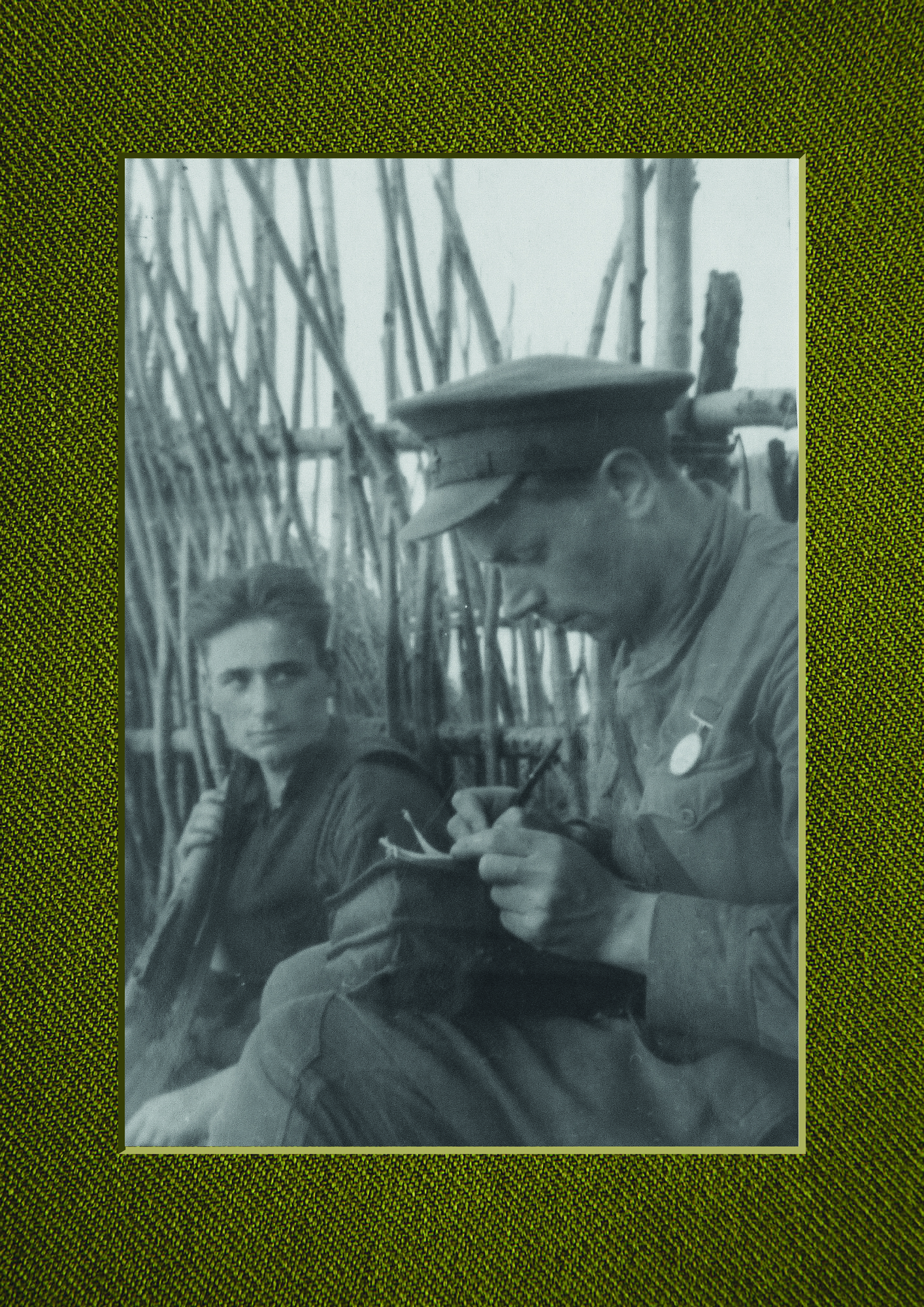

В

тылу врага. Начальник политотдела 3-й Ленинградской бригады М. Л.

Воскресенский дает рекомендацию в члены ВКП(б) вернувшемуся с задания

партизану М. И. Иванову, фотография, 1941-1944 гг.

Наряду с политической работой Михаил Леонидович принимал активное участие в боевых операциях, проводимых бригадой, показывая пример самоотверженности в борьбе с врагом. За это был награжден орденом Красной Звезды.

С марта 1944 года Воскресенский – заведующий отделом Остро́вского районного комитета ВКП(б), с января 1945 года – второй секретарь Соши́хинского райкома ВКП(б), а с июля 1947 года – первый секретарь Павского райкома ВКП(б) Псковской области. Директор Новоизборской средней школы (с 1950 по 1952 годы), заведующий Псковским городским отделом народного образования (с 1952 по 1954 годы), председатель Лядского и Плюсского районных исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся, директор Пушкиногорской средней школы (с 1961 по 1965 годы). С 1965 года возглавлял областной отдел народного образования. Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и орденом Знак Почета.

Отгремели залпы Великой Отечественной войны. Михаил Леонидович Воскресенский посвятит товарищу, легендарному комбригу свои воспоминания. В 1965 году вышли его мемуары «Герман ведет бригаду». Автор не ставил своей целью написать историю 3-й партизанской бригады. Он просто рассказывает о том, что довелось ему и его товарищам увидеть и пережить, участвуя в борьбе против гитлеровцев на оккупированной территории Ленинградской области.

Знак «Калининский партизан 1941–1945 гг.» Воскресенского М. Л., металл, эмаль, штамповка, 1970 г.

Знак «3-я Ленинградская партизанская бригада» Воскресенского М. Л., металл, эмаль, штамповка, 1980 г.

Знак «Ленинградский партизан» Воскресенского М. Л., металл, эмаль, штамповка

Знак «2-я Особая партизанская бригада» Воскресенского М. Л., металл, эмаль, штамповка, 1970 г.

История девятая. Екатерина Яковлевна Данилова – партизанская медсестра и разведчица

Екатерина Яковлевна Данилова родилась в Лихославле. В 1940 году окончила медицинскую школу в Калинине, работала зубным врачом. Началась война. Девушку послали на строительство оборонительных сооружений под городом Оста́шковым. В окрестностях этого районного центра Калининской области формировалось ударное воинское соединение – 2-я Особая партизанская бригада. Вскоре Екатерина Данилова была зачислена в бригадную разведку. Катюша, как ласково сразу же стали звать ее бойцы, в разведку и на диверсии отправлялась десятки раз: и одна, и в группе, и пешком, и верхом на лошади. И не было случая, чтобы она не выполнила боевого задания. К 24-й годовщине Красной Армии по рекомендации комбрига Литвиненко разведчицу Екатерину Данилову отметили в праздничном приказе как лучшего бойца.

Не раз Екатерина Яковлевна выполняла важные поручения командира бригады. Так она собрала ценные сведения о немецких силах в г. Андреаполь. Благодаря умело проведенной разведке и смелым действиям партизан тогда удалось уничтожить в Андреаполе склад снарядов, готовых к отправке на фронт.

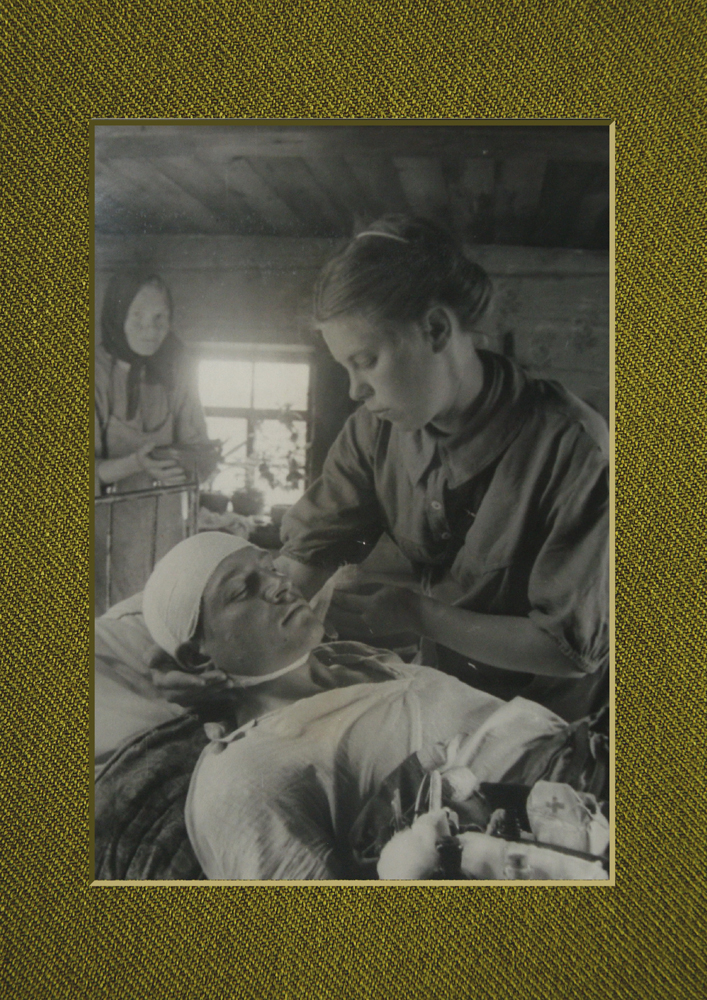

Партизанка-санитарка Катя Данилова перевязывает раненого в бою у д. Усачево партизана Д. Г. Полушкина. Фотография специального корреспондента ЛенТАСС М. Трахмана. 1943 г.

Отлично зарекомендовала себя Катюша и позже, в рядах 3-й Ленинградской бригады, которую создали на базе расформированной 2-й Особой. Ею командовал уже Александр Викторович Герман. Когда глухой осенью, после изнурительных боев, пришлось на время рейда оставить на несколько дней на острове Голодай, под открытым небом 35 раненых, встал вопрос: кто за ними присмотрит? «Медсестра Данилова!» – ответили в один голос бойцы. Катюша лечила, поила, кормила, обогревала, разжигая костры, ободряла ласковым словом. И люди выдержали. А партизаны тем временем заняли несколько деревень. В одной из них и развернули госпиталь.

Конечно же, Кате Даниловой пригодились и профессиональные знания: при необходимости она лечила и удаляла больные зубы своим боевым товарищам. Условий для зубоврачебной практики в партизанском отряде, естественно, не было никаких; операции проводились в одном из деревенских домов, при лучине.

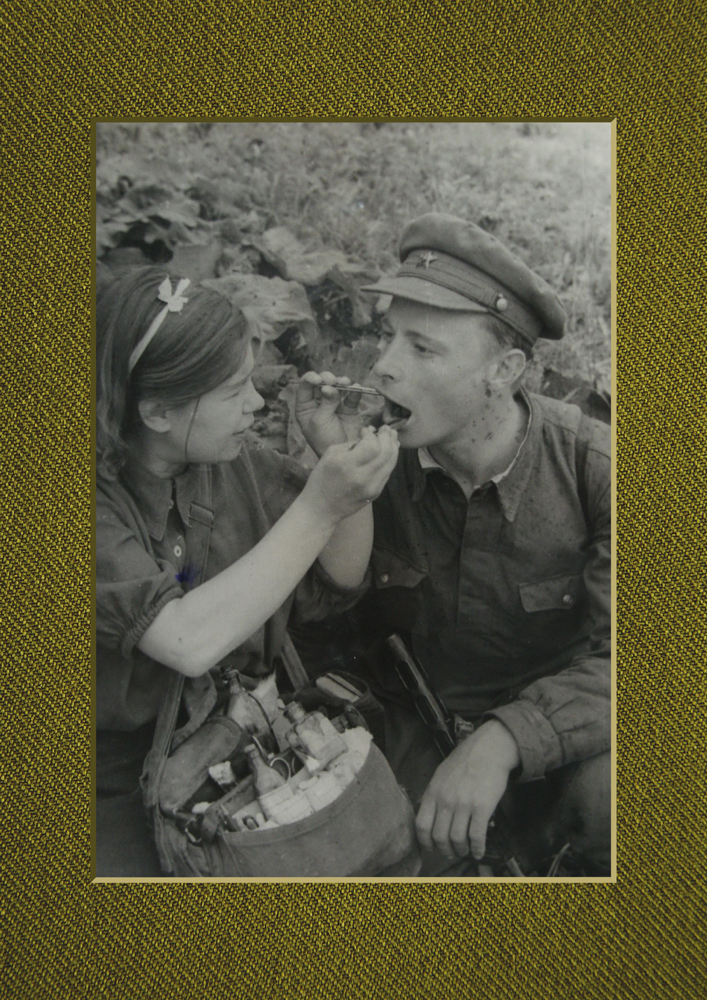

– Свои врачебные инструменты и медикаменты мы добывали в разведке, – вспоминает Екатерина Яковлевна, – Иногда попросту экспроприировали их у зазевавшихся немцев – это надо было уметь! А вот дефицитные щипцы для нижних зубов я заполучила, к моей радости, после одного из удачных боев. Но анестезию наладить мне так и не удалось. Как-то, помню, «вживую» дергала зуб фотокорреспонденту из Москвы Михаилу Трахману. Долго он на меня обижался, но после того, как я научила его наматывать портянки, подобрел, и мы стали друзьями. Под одной из своих фотографий он написал: «Кате Даниловой, которая умеет драть зубы и разрывать сердца!»

В тылу врага. Партизанка санитарного штабного отряда 3-й партизанской бригады Екатерина Яковлевна Данилова оказывает первую помощь бойцу. Фотография специального корреспондента ЛенТАСС М. Трахмана, 1943 г.

После окончания Великой Отечественной войны лейтенант медицинской службы Екатерина Крылова вместе с мужем уехала на Дальний Восток на строительство Райчихинской ТЭЦ в Амурской области. Многие годы партизанский комбриг и разведчица ездили на встречу со своими однополчанами. Собирались бывшие партизаны обязательно в лесу: сооружали землянку, зажигали костер и вспоминали боевую молодость.

История десятая. Федор Иванович Дорошенков – командир партизанского отряда

Федор Иванович родился 17 мая 1917 года. в д. Крутовраг Великолукского района Псковской области. Перед войной в 1939 г. был призван в войска НКВД, а затем 25 июля 1941 г. направлен в партизанский отряд №2, бригаду Сидоренко, где прослужил до 11 августа 1941 г. Затем 10 февраля 1942 г. направлен в действующую армию, где служил в 243-м стрелковом полку. Героически сражался, был отозван 18 марта 1944 г. и направлен в Оршу в войска НКВД. Демобилизован в мае 1947 года.

Дорошенков Ф. И., командир партизанского отряда № 2 Великолукского района, фотография, 1952 г.

После войны проживал в городе Великие Луки. Работал монтером телеграфно-телефонной конторы, в Великолукском районном узле связи.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком «Калининский партизан».

История одиннадцатая. Борис Федорович Крицков – начальник штаба 6-й Ленинградской партизанской бригады

Борис Федорович Крицков родился в 1919 году. В 1938 году был призван в Красную Армию Парголовским райвоенкоматом Ленинградской области.

Когда началась Великая Отечественная война, Борис Крицков служил в 152-м комплексно-артиллерийском полку 4-го стрелкового корпуса. Подразделение дислоцировалось на советско-германской границе в г. Гродно. Ранним утром 22 июня 1941 года взводы управления вступили в бой с противником. О роли Б. Ф. Крицкова в приграничных сражениях документы сообщают кратко, но емко: «…участвовал в 16-ти боях в составе 4 стрелкового корпуса 152 полка». Полк был уничтожен в Белостокском котле. Борису Федоровичу Крицкову удалось выйти из окружения. В декабре 1941 года он присоединился к бойцам 2-й партизанской бригады.

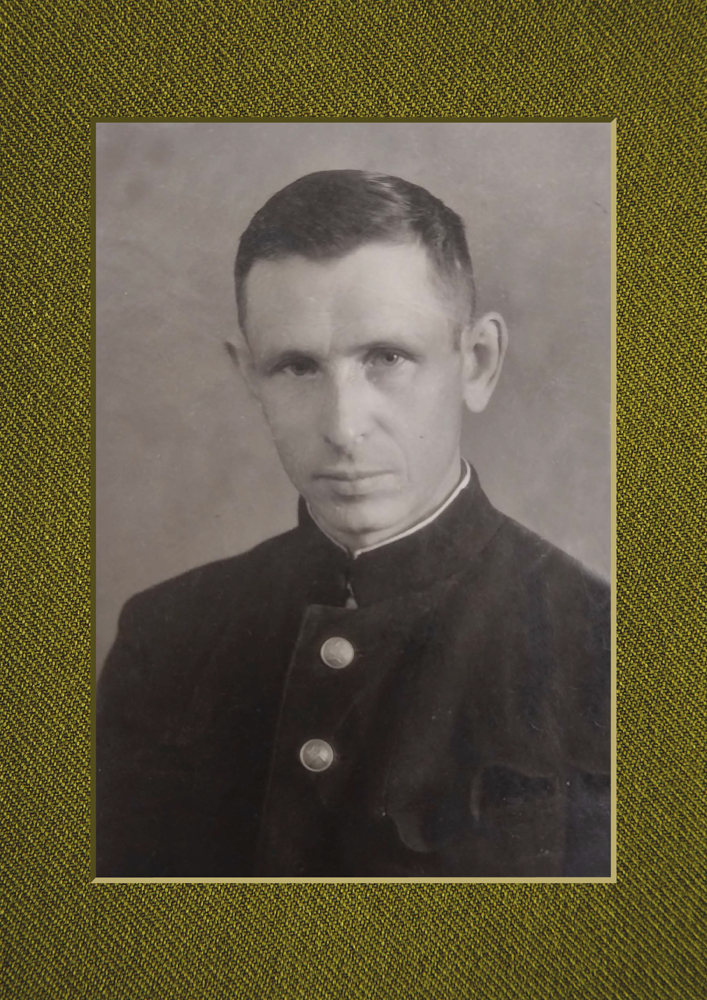

Начальник штаба 6-й Ленинградской бригады Борис Федорович Крицков. Фотография из архива семьи Крицковых.

Под руководством Н. Г. Васильева 2-я партизанская бригада к концу 1941 года освободила от фашистских захватчиков обширную территорию в 10 тыс. км² между Старой Руссой, Холмом, Бежаницами и Дно. На освобожденных территориях возник Партизанский край.

Зимой 1942 года среди боевых дел бригады – налет на г. Холм, захват пос. Дедовичи, отправка продовольственного обоза в Ленинград.

Борис Федорович Крицков беседует с населением Плюсского района, 1941–1944 гг. Фотография из архива семьи Крицковых.

В сентябре 1943 года на базе формирований 2-й партизанской бригады было создано новое боевое подразделение – 6-я партизанская бригада.

Подписка на заем. В Псковском музее. В центре — заведующий художественными мастерскими Борис Федорович Крицков.

В апреле 1944 года за успехи в организации партизанского движения в Ленинградской области, за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе, и оказание активной помощи Красной Армии при освобождении Ленинградской области Борис Федорович Крицков был награжден орденом Красного Знамени.

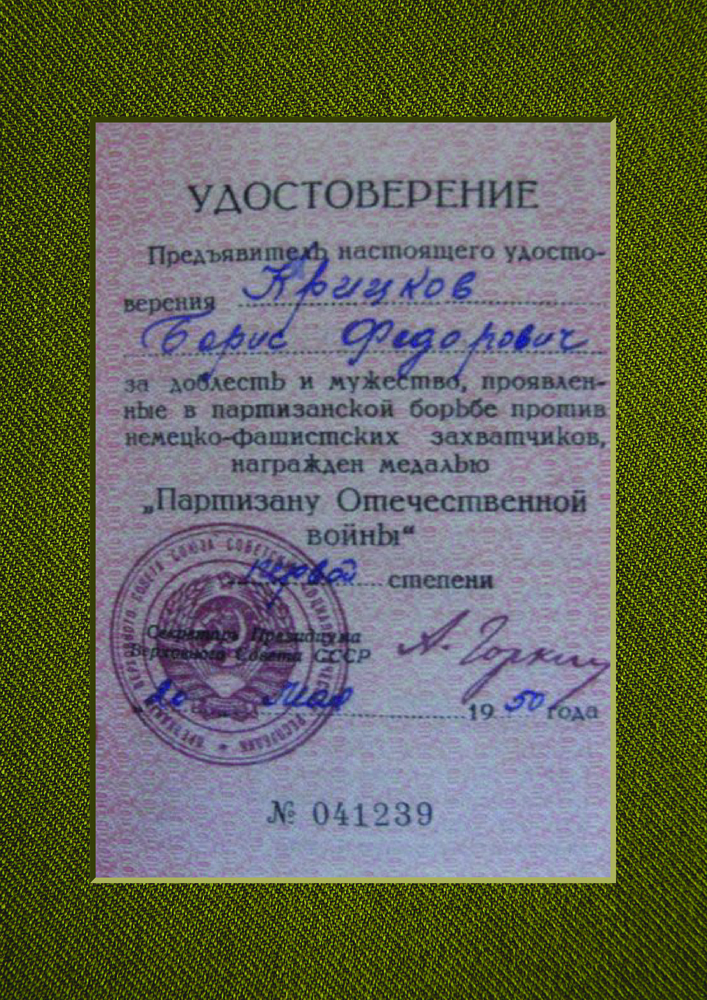

Удостоверение

Б. Ф. Крицкова о награждении его медалью «Партизану Отечественной

войны», 1950 г. Фотография из архива семьи Крицковых.

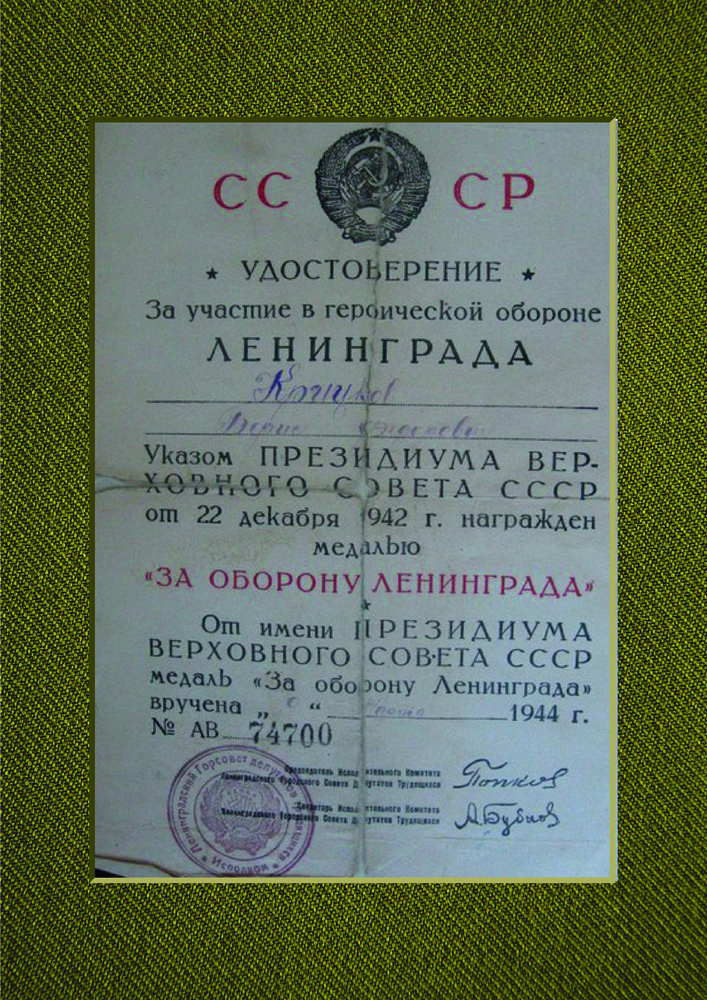

Удостоверение Б. Ф. Крицкова о награждении его медалью «За оборону Ленинграда», 1944 г.

История двенадцатая. Николай Иванович Кудряшов – молодой герой-партизан

Николай Иванович Кудряшов родился в 1925 году в д. Суворово Куньинского района Калининской области. В возрасте 17 лет он добровольно вступил в партизанский отряд 1-й Калининской партизанской бригады. Представляя Николая Кудряшова к награждению медалью «Партизану Отечественной войны» I степени, комиссар отряда Иван Тихонович Юхов писал: «В партизанский отряд вступил добровольно 28 мая 1942 года. За время пребывания в отряде показал себя смелым и стойким воином. Вот несколько примеров. 21 января 43 года в засаде на шоссе Ница-Идрица убил немца, 10 февраля 1943 года в бою в Россонском районе убил одного фрица, 2 августа на железной дороге Себеж – Идрица подорвал 4 рельсы. 10 февраля 1944 в засаде убил 2 немцев. 8 июля 1944 года убил 1 немца…».

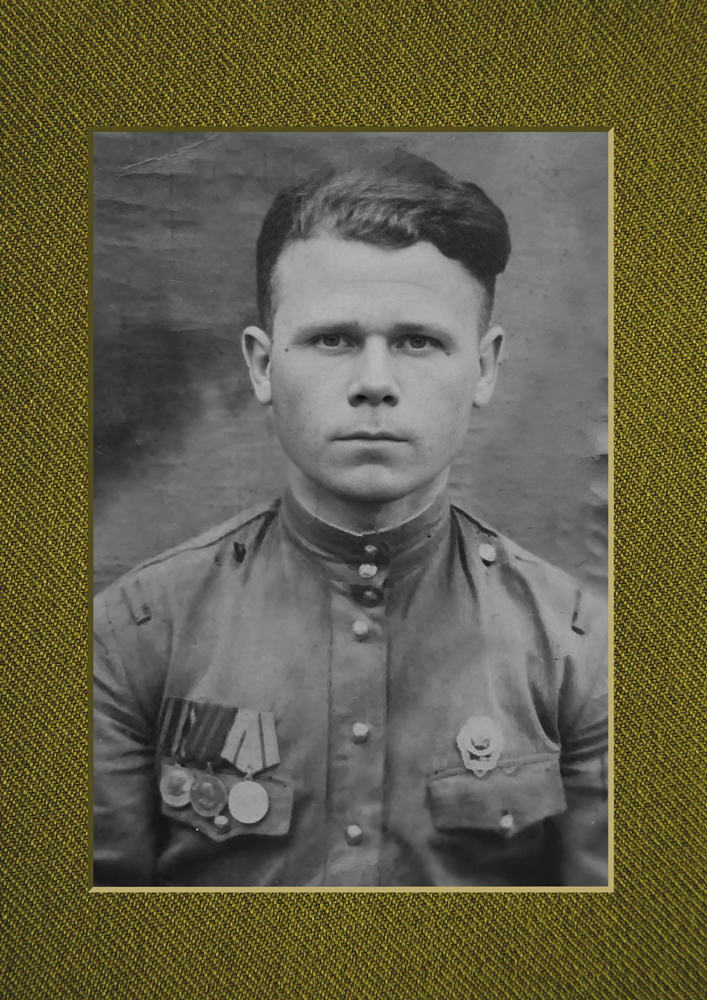

Кудряшов Николай Иванович, партизан Идрицкого района, фотография, 1945 г.

После соединения частей бригады с войсковыми частями был призван в Красную Армию. После войны проходил службу в Советских Вооруженных силах.

Награжден медалями «За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», «Партизану Отечественной войны» I степени, «30 лет Советской Армии и Флоту».

История тринадцатая. Андрей Семенович Кулеш – комиссар 5-й Калининской партизанской бригады

Андрей Семенович Кулеш исполнял должность комиссара 5-й Калининской партизанской бригады с октября 1942 по июль 1944 года, одновременно с января 1943 года был первым секретарем Себежского подпольного райкома ВКП(б).

Начало организованной и открытой партизанской борьбе в Себежском районе положил отряд, сформированный в мае 1942 г. Калининским обкомом ВКП(б). Командиром отряда был назначен Владимир Иванович Марго, комиссаром стал Андрей Семенович Кулеш. Перейдя линию фронта, он к осени 1942 года объединил все разрозненные партизанские группы, действовавшие в себежских лесах. В октябре 1942 года на их базе была создана 5-я Калининская партизанская бригада.

Кулеш Андрей Семенович, комиссар 5-й Калининской партизанской бригады, фотография, 1945-1949 гг.

Вскоре 5-я бригада комбрига Марго стала самой активной из ударных сил в Партизанском крае. Она проводила боевые операции по разгрому вражеских гарнизонов, совершала диверсии, вела разведку, участвовала в отражении карательных экспедиций оккупантов. Комиссар участвовал в решении всех вопросов наравне с комбригом. Он курировал работу групп, выполнявших задания партизан в подполье, поддерживал их морально.

Большое внимание Кулеш уделял работе с личным составом отрядов и населением оккупированных территорий. Главными формами политической агитации были доклады на общих собраниях, беседы, ознакомление и распространение сводок Информбюро, читка газет и листовок. Встав в 1943 году во главе райкома, Кулеш конкретными мерами помогал командирам выполнять боевые задачи. Яркий пример – организация партизанских комендатур. В 1943 году влияние партизан было так велико, что было решено сформировать органы управления – семь участков, во главе которых были поставлены коменданты из местных жителей. Во всех деревнях по представлению комендантов назначались партизанские старосты. Коменданты и старосты решали вопросы землепользования и распределения сенокосных угодий между крестьянами, регулировали заготовки провианта для партизанских отрядов, организовывали спасение населения во время карательных экспедиций, оказывали помощь пострадавшим от карателей. Около полумиллиона рублей было собрано в фонд обороны страны, значительная сумма – на строительство танковой колонны «Калининский партизан».

В своих донесениях в Центральный штаб партизанского движения он подробно рассказывал о подвигах десятков партизан и подпольщиков. Считал, что это тоже оружие в борьбе с врагом. Андрей Семенович скрупулёзно анализировал действия противника и партизан, раскрывал уловки оккупантов по разложению населения, предлагал и осуществлял свои контрмеры.

В апреле 1944 года против партизан фашисты провели масштабную карательную операцию. Было решено покинуть место базирования. И хотя карательная экспедиция закончилась, не достигнув цели, положение оставалось тяжелым, не хватало продовольствия и боеприпасов. Особенно страдали дети. Было принято решение организовать их отправку в советский тыл. На плечи комиссара Кулеша легла основная забота по подготовке и отправке в советский тыл более 600 детей. В середине июля 1944 года партизаны встретились с передовыми частями 160-й стрелковой дивизии В.М. Шатилова.

После освобождения Себежского района Кулеш продолжил работу первым секретарем райкома партии, переводя всю его жизнь на мирные рельсы. В связи с тяжелой болезнью в 1948 году вынужден был уйти на пенсию по инвалидности.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

История четырнадцатая. Степан Дмитриевич Литвинец – заместитель командира 1-й Калининской партизанской бригады по разведке

Родился в 1912 году в селе Сядрино Холминского района Черниговской области Украинской ССР. В 1934 году был призван в ряды Красной Армии. В 1940 году окончил Ленинградское военно-политическое училище. Перед войной служил политруком батареи 215-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии, которая была сформирована на базе частей бывшей литовской армии в Прибалтийском Особом военном округе. Вместе с частями дивизии после первых боев на советско-германской границе отступал на Полоцк, участвовал в обороне Великих Лук. Под Невелем Литвинец попал в окружение. Когда попытки выйти к своим не удались, и он понял, что находится в глубоком немецком тылу, принял решение создать из оказавшихся в окружении наших военнослужащих партизанский отряд. 24 февраля 1942 г. отряд из 68 человек получил название «Мститель» и развернул активные действия.

Литвинец Степан Дмитриевич, заместитель командира 1-й Калининской партизанской бригады по разведке, фотография, 1945 г.

Впоследствии Степан Дмитриевич Литвинец был политруком на территории Невельского района. По приказу командования 31-й отдельной бригады вошел в сводный партизанский отряд «За Родину». 1-я Калининская партизанская бригада была сформирована в 1942 году на базе отряда «За Родину» и группы партийно-комсомольского актива. Действовала в Идрицком районе Калининской области. Бригада состояла из 4 отрядов общей численностью 472 человека. В январе 1943 года боевой состав бригады составлял уже 2045 человек. Старший лейтенант Литвинец был назначен заместителем командира бригады по разведке. Оценивая эффективность работы офицера на этом посту, командование отмечало, что «разведка под его руководством действовала организованно и результативно. В войсковые соединения фронта поступали точные сведения о дислокации гарнизонов, численности, вооружении, укреплениях, огневых точках, о расположении аэродромов и складов, продвижении войск и техники противника по ж/д и шоссе. Только с января по июль 1944 г. агентурой и войсковой разведкой установлено расположение и нумерация пехотных дивизий и других армейских частей на территории действия бригады. Через агентуру и войсковой разведкой в сентябре 1943 г. в п. Идрица были подорваны водокачка, 2 паровоза на станции, склад с горючим, 8 автомашин. 15 ноября этого года сожжен продовольственный склад и 2 автомашины; 17 апреля 1944 г. на разгрузочной площадке Швары подорвано 4 вагона; 20 мая 1944 г. в д. Игнатово подорвано 2 дзота и 5 блиндажей немецкого гарнизона. Кроме того, с сентября 1943 года по июль 1944 было приведено из гарнизонов полиции и частей РОА – 90 человек».

После соединения бригады с частями действующей армии Литвинец был направлен на работу в органы МВД. С октября 1944 по декабрь 1953 г. служил оперуполномоченным Управления МВД Калининской ж/д. Уволен в запас 1 декабря 1953 г. в звании капитана.

За участие в партизанской борьбе Степан Дмитриевич награжден орденами Красной Звезды и Богдана Хмельницкого III степени, медалью «Партизану Великой Отечественной войны» I степени.

Продолжение здесь: https://museumpskov.ru/page/pskovpartisans_3

Выходные с музеем 23 и 24 августа

Выходные с музеем 23 и 24 августа